「雨…?」

微かな水音が聞こえたような気がしてアンジェリークは目を覚ました。

瞼は閉じたまま、無意識に隣にあるはずの温もりを求めてかいなを伸ばす。

しかし細いかいなでシーツの海をまさぐっても、そこには冷いやりとしたなめらかな布の感触があるだけだった。

突然恐ろしいほどの心細さに襲われて、アンジェリークはがばと上体を起した。

「…ジュリアスさま?…」

返事はない。

いつもジュリアスの方が起床は早かった。

でも先に目覚めたジュリアスはいつも自分を優しいキスで起してくれた。

たまにジュリアスが先にベッドから起き出していたこともあったが、大抵すぐ側にいて名を呼べば必ずジュリアスは答えてくれた。

ベッドが冷たくなっていたなんてことは今までなかった。

「ジュリアスさま…どちらにいかれてしまったの?…」

アンジェリークは初めて知る一人の朝のわびしさに涙が零れそうになった。

女王候補だったアンジェリークが光の守護聖ジュリアスと結婚してから、一週間。

今日は二人で迎える初めての休日であった。

ジュリアスが筆頭守護聖としてあるべき姿と職責に苛まれながらもどうしても募る恋情押さえがたくアンジェリークに恋心を打明けてくれ、アンジェリークが夢のような気持ちでそれに応えてから、アンジェリークの運命は急転を告げた。

ジュリアスは即座にアンジェリークを連れて女王に謁見し、女王試験の放棄とアンジェリークを補佐官職に据えることを前女王に申し入れた。

そして、アンジェリークには

「女王候補ではなくなったおまえをそのまま特別寮には住まわせてはおけぬ。が、私の都合で私の為におまえは聖地に残ってくれるのだから、私はおまえが向後の憂いなく暮らせる場所を提供する義務がある。おまえの部屋を用意させるから私の屋敷にすぐ参れ。」

と、告げた。

アンジェリークは最初、ジュリアスの意図が汲めず

「あの、ジュリアスさま…お屋敷にお部屋を用意していただかなくても、聖殿に補佐官用の住居があるって聞きましたけど?…その、そんな義務感でお部屋を用意してくださらなくても、住むところはちゃんとありますからご心配には及びませんけど?…」

と躊躇いがちにジュリアスに告げた。アンジェリークはジュリアスが下宿人のように自分を屋敷に住まわせる気なのだと思ったからだった。

ジュリアスが心なしか頬を染めて咳払いをしながらこう言った。

「む…私の言い方が悪かったようだ。用意させるのは、おまえの部屋ではなく、おまえと私の部屋だ。女王になることを放棄したのだし、わざわざ聖殿で起居せずとも私の屋敷で一緒にくらせばよかろうと思ってな。おまえはいやか?」

アンジェリークは耳を疑った。どう聞いてもそうは聞こえなかったが、これはまさかもしかして…

「い、いえ!嫌じゃありませんし、ジュリアス様といつも一緒にいられるのなら嬉しいですけど、その、あの一緒に暮らすって、もしかして、あの、私の思い違いじゃなければ…」

「そうか、嫌ではないのだな?しかも、私とともにいるのは嬉しいと言うのだな?」

ジュリアスが安堵したような吐息をつき、そして打ち解けた者にしか見せない柔らかな笑顔をアンジェリークに向けた。

「では、私の屋敷で一緒にくらそう。しかし、けじめをつけずに男女が同居するのは私の性にあわぬし、私はおまえに、いや万人に目に見える形で愛の証をたてたいのだ。」

「あのあのあの、それって、それって、もしかして…」

「新女王陛下の即位と同時に結婚式をあげよう、よいな?」

有無を言わせぬジュリアスの口調にアンジェリークはこれ以上ないほど瞳を見開きながらもこっくりと力強く頷いた。

そして宇宙の移動とロザリアの即位が済んだその直後に、居並ぶ守護聖たちを証人に、新女王に裁可を仰いでジュリアスとアンジェリークは愛の誓いをたてたのであった。

宇宙の大移動という驚天動地のできごとの事後処理に忙しく、新婚旅行は愚か、ジュリアスも補佐官に就任したてのアンジェリークも結婚した次ぎの日から執務に忙殺される日々で、新婚夫婦らしい甘い時間は帰宅から就寝までの僅かの間しかすごせなかった。

しかし、今日は二人で迎える初めての休日なのだ。

アンジェリークは昨晩夫婦の睦言がおわり、意識が闇に沈みこんでいく内に、明日は初めてのお休み、ジュリアス様となにをしてすごそうかしら…と心弾む思いに充たされながら、眠りにその身を委ねたのだった。

なのに、目覚めてみたら隣にジュリアスがいない。ベッドも冷たい。

結婚してからはずっとジュリアスの温もりを感じながら目覚めていたから、一人で目を覚ますのがこんなに寂しいとはアンジェリークは思いもよらなかった。

ほんのつい最近まで一人で寝て一人で目覚めるのが当たり前だったのに、一度愛する人と迎える朝を知ってしまったら一人で目覚めることは喩えようもない孤寂のように思えてしかたなかった。

「ジュリアスさま…私があんまり寝坊だから先に起きて下におりてしまわれたのかしら…」

もしそうなら、階下の食堂でジュリアスが自分を待っているかもしれない。起してくれてよかったのにとも思ったが、

『きっと私が、起しても起きなかったのかな、ううん、私ジュリアス様に声をかけられたら、絶対跳ね起きたはずだもの。ジュリアス様のお声には恥かしいくらい反応しちゃう私だもの、よく寝てたのでそのままにしておいてくれたのかな。今日はお休みだものね。きっとそうだわ』

と思いなおした。

ジュリアスはそういう人なのだ。あからさまに優しい言葉はいわないが、いつもさりげなく優しい態度を示してくれる、気遣ってくれる。今朝もきっと自分が疲れていると思ってそのままにしておいてくれたのだろう。アンジェリークはジュリアスのこんなところが大好きだった。

とにかく仕度して下におりてみよう。

そう思ったアンジェリークは昨晩も優しく脱がされたネグリジェのローブだけ素肌に羽織るとバスルームのドアを開けた。

そして、その途端思考も身体も一瞬にして固まってしまった。

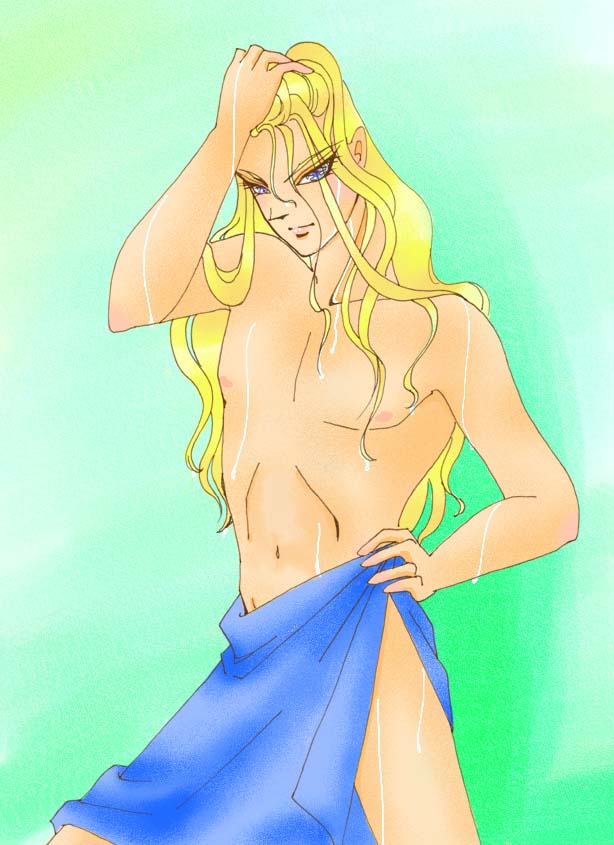

腰にタオルを巻いただけで体中から水滴を滴らせ濡れた髪を鬱陶しそうにかきあげるジュリアスがそこにいた。

ジュリアスがアンジェリークに気付き、微笑みながら声をかけてきた。

「漸く起きたか?私がシャワーから出ても起きていなかったら起そうと思っていたのだが。おまえもバスルームを使うのだろう?今身体を拭いてしまうから少し待っていてくれ。」

アンジェリークは返事したくてもどうしても声がでなかった。

明るい陽光の下でジュリアスの身体を見たのは考えてみれば初めてだった。

そして、その美しさ神々しさに魂のすべてを奪われてしまい、呆けたように立ち尽くしていた。

『きれい…なんてきれいなの…』

水に濡れたジュリアスは海からあがったばかりの若き海神のようだった。

豪奢な金の髪と肌に残った水滴が陽光を反射してきらめいていた。

その白皙の肌の美しさ滑らかさも、仄かな燈火のもとで、しかも羞恥からまじまじと見つめたことなどなかったから今の今まではっきりとは知らなかった。

意外なほど逞しい胸の厚さも、無駄のない締まった腰のラインもはっきりと目にして認識したのはこれが初めてかもしれない。

ただ、ジュリアスの身体の印象は、見た目より自分の肌と身体全体がもうよく見知り馴染んでいるものだった。

『そう、私知ってる…はっきり見た事はなかったけど、背中に思わず腕を回すとき感じてた…すごく胸が厚いのも…肩がとっても逞しいのも…触れる肌がとても滑らかなことも…』

あらためてこんな美しい肉体に自分は組み敷かれ全身を覆われていたのかと思うと、我知らず頬が熱くなる。

今も理性が頭の片隅で、

『早くここをでるのよ、失礼よアンジェ。いつまでもジュリアス様をまじまじと見つめてるなんて、はしたないし恥かしいわ!』

と語りかけてくるのだが、アンジェリークはどうしても動くことも目をそらすこともできなかった。

ジュリアスの裸身のあまりの美しさに身も心も絡めとられ拘束されてしまったような気がした。

彫像のように固まってしまって、動きもしなければ声も発しないアンジェリークをジュリアスがいぶかしがり、

「どうした?そのようにぼーっとして。まだはっきりと目が覚めておらぬのか?何やら頬も赤いぞ?」

と言って柔らかな笑みを瞳に湛えながら手を伸ばしてアンジェリークの頬に触れた。

ジュリアスの手がアンジェリークの頬に触れた途端、アンジェリークはびくっと身体を振るわせた。同時に魔法が解けたように身体が動き、声が出るようになった。

「きゃ、ご、ごめんなさい!ジュリアスさま!」

アンジェリークは俯いた。ジュリアスの掌が熱い。ふれられた頬が火傷しそうだと思った。

「なにを謝る?」

今度は両頬を大きな掌ではさみこまれてしまった。ジュリアスはまったく力をいれていない。そっと触れているだけだ。わかっているのに、アンジェリークはまたまったく身動きが取れなくなってしまった。

身体が勝手に小刻みに震えてしまう、手を離して欲しい、離さないで欲しい、自分でも何がどうしたいのかわからず、アンジェリークは顔を上げられぬまま、やはりそのまま立ち尽くしていた。

「あの、ごめんなさい…ぶしつけに見つめちゃって…ここをでなくちゃと思ったんですけどどうしても目が離せなくなっちゃって…」

「ほう?目が覚めずにぽーっとしているのかと思ったら、おまえは私を見ていたというのか?」

ジュリアスの声音に何やら楽しそうな色が混ざる。ジュリアスはアンジェリークの頤に指をかけて俯いているアンジェリークを上向かせた。

「私のなにを見ていたのだ?なぜ、あんなに心あらずといった風情になっていたのだ?」

「あの、それは…」

「言ってみるがいい。怒ったりはしないぞ?」

今度の口調には明らかに笑みが含まれていた。本当は見惚れてたなんていうのは気恥ずかしい、しかも、裸身を…でも、アンジェリークはジュリアスの声に逆らえない。ジュリアスの声は魔法のようにアンジェリークの身体に染み込んでいく。耳に蕩けるかと思うほどやさしく囁かれたら尚更だった。

「あの、あの、ジュリアス様が綺麗で、ジュリアス様のお姿があんまり綺麗で…ぽーっと見惚れちゃってたんです…失礼だと思ったんですけど目がそらせなくて…」

問われるままに言ってしまってから、アンジェリークは激しく後悔した。ジュリアスは自分をはしたないとおもったのではないか、あきれたのではないかと。

思わず目を瞑る。ジュリアスがどんな目で自分をみているのか知るのが怖かった。自分の体が震えるのがわかる。

「どうした?そのように震えて…寒いのか?こんな薄物一枚しか羽織っておらぬからだぞ?」

ジュリアスに思っても見なかったことを指摘されてアンジェリークははっと目をあけ自分を見下ろした。

シャワールームを使うつもりだったので下着もつけずに羽織っただけのローブは前がはだけて、豊かな胸の谷間はおろか股間のあわあわとした金褐色の叢も露になったままだった。

しかもローブのレースを通して形のいい乳房とその先端に咲く薄紅色の乳首も透けて見え、丸くつんと上を向いた乳房のかたちそのままにローブの布は美しい稜線を描いていた。

「きゃあっ!」

アンジェリークは自分がいかにしどけない格好をしていたかに気付き、慌ててローブの前をかき合わせた。

羞恥に涙がでそうだった。そのまま座りこんで身体を隠してしまいたい衝動に駆られた。

しかし、そうする前に息もとまるほどきつく抱きすくめられていた。

「寒いのなら暖めてやろう…」

という言葉とともに。

「ジュ、ジュリアスさま…やだ…恥かしい…」

アンジェリークが消え入りそうな声で言った。

ジュリアスの裸身を見ていた事?それに気付かれてしまったこと?それとも自分があられもない姿のままジュリアスの前で立ち尽くしてしまっていたこと?何が恥かしいのか自分でもよくわからなかった。この全てが恥かしかったのかもしれないが、とにかくアンジェリークは居たたまれない気持ちだった。

ジュリアスが離してくれたら、どこかに逃げてしまいたいような気持ちだった。

それを知っているかのように、ジュリアスは腕の力を緩めてくれない。

「こんなに震えているではないか…私の身体は温かいだろう?今熱い湯をあびたばかりだからな…」

「は、はい温かいです…でも、恥かしいから、あの、ジュリアス様…離して?」

「だめだ、こんなに震えていては離してはやれぬな…それに何が恥かしいのだ?恥かしいことなどなにもないであろう?」

ジュリアスの語尾に明かに笑みが含まれている。

「だって…だって…」

アンジェリークはなんとか身じろぎしようとするが動けない。

「なにが恥かしいのか言ってみるがいい。」

重ねて問われて、仕方なくアンジェリークは答えた。答えなければきっと離してもらえない、そんな気がしたからだ。

「あの、あの、ジュリアス様に見惚れちゃってたことも、ジュリアス様に見惚れてて自分がとってもはしたない格好をしてたことに気付かなかったのも、みんなみんな恥かしいです〜!だから、ジュリアス様もうはなして?お願いです…」

いきなり降ってきたキス。アンジェリークはびっくりして瞳を見開いたままだった。ジュリアスの紺碧の瞳が笑みと愛しさを湛えて自分を見つめていた。

「それではますます離す訳にはいかぬな。寒さに震えていたのなら、湯に浸からせてやらなければならぬかと思っていたのだが…」

「な、なんで離してくださらないんですか?私もう恥かしくて死んじゃいそうです〜。あの、あの、ジュリアス様のお支度が終わるまで外でまってますから〜だから、離して…」

「そんなことをせずともよい…」

言うやジュリアスはアンジェリークの身体をひょいと抱き上げた。

「きゃっ!」

思わずジュリアスの首にしがみつくアンジェリーク。

ジュリアスの肩口にアンジェリークの顔が埋められた。耳元にジュリアスが唇を寄せた。

「おまえは私を綺麗だといったな。浴室に入ってきたおまえを見て、私もそうおもったのだといったらどうする?」

「ジュリアスさま…」

軽いパニックに陥っていたアンジェリークはジュリアスがなにを言い出したのかよく理解できなかった。心臓は爆発しそうなほど激しく動悸をうっている。

アンジェリークを抱いて夫婦の寝室に戻りながらジュリアスは言葉を続けた。

「私はいつもの癖で早く目が覚めてしまったが、おまえはよく眠っていた。慣れない環境の変化で疲れているのだからこのまま寝かせてやろうとおもったのだが、おまえの寝顔とその…昨晩愛し合ったままの姿をみていたらつい無理やり起してしまいそうだったから遠乗りにでたのだ。だが、遠乗りから帰ってきてもおまえはまだ眠っていたので先にシャワーを浴びていた。さすがにもう起してもいいかと思っていたところにおまえが浴室に入ってきたのでな。私も驚いた。ちょうどおまえのことを考えていたので、無意識に呼んでしまったのかと思ったぞ。」

ジュリアスはアンジェリークがついさっきでたばかりのベッドにアンジェリークを再び降ろして身体を横たえさせた。

そのはずみにローブがはだけ、乳房が片方露になった。

アンジェリークは反射的に胸元を隠そうとしたが、その手をジュリアスに捕らえられ指を絡められてシーツに縫いつけられた。

「おまえが無防備な姿で入ってきたとき、おまえの後背に朝日がさしていた。まるでうまれたばかりの天使が光の加護を受けて地上に舞い降りたかのようにみえた。寛いで、鷹揚で、安心しきって…そんなおまえがかわいいと思った。こんな姿を見られるのは私だけかと思うのも嬉しかった。なにより、おまえの白い肌を明るい陽光の下ではみたことがなかったことに気付いた…」

軽い口付け。すぐ離れる唇。

「おまえが欲しい、おまえを愛したい、この明るい朝の光のなかで…おまえの体の隅々までつぶさに確かめたい…おまえの肌が陽の光を弾くところをみてみたい…そう思ったらもうとまらなくなってしまった…」

ジュリアスがなんのてらいもなく自分を求めてくれている…アンジェリークの心は歓喜に震える。でも、こんな眩しい朝の光に自分の全てが曝け出されてしまうことを思うと、すぐには頷けなかった。

「ジュリアスさま…そんな…恥かしい…です…明るいから…」

「恥かしがることはない。おまえはこんなに愛らしく美しい…」

もう一度降ってきたキス。そのまま何度も触れるだけの口付けが繰り返される。アンジェリークの身体から力が抜けていく。見透かしたようにジュリアスがローブの肩をはだける。

「よいな?」

アンジェリークの返事は待たずにジュリアスの身体が覆い被さってきた。同時に再び塞がれる唇。そのまま口腔に侵入してきた柔らかなものがアンジェリークの舌を捕らえる。

深い口付けにアンジェリークは頭の芯がぼうっとしてくる。

それに反比例して、皮膚感覚は鋭敏に冴えわたっていくかのようだ。

今アンジェリークは全身でジュリアスの肌を感じている、いや、感じさせられている。

その重さが、感じる体の線の生硬さが男というものを、男と愛し合うとはどういうことかをなにより雄弁にアンジェリークに教えてくれた。

その重さが愛しい。重なる肌の感触が心地よい。いわれずともいつのまにか背中に腕を回すようになっていた。まだ触れ合い方が足りないというようにジュリアスの身体を自分のほうにひきつけようと腕に力が自然と入る。

それに呼応するようにジュリアスが一度絡めていた指を解いてアンジェリークの身体を骨もおれよとばかりに抱きしめた。

息もとまるような抱擁はすぐ解かれ、そのままジュリアスの指はアンジェリークの素肌のそこここをもどかしげにまさぐりはじめる。

美しいS字を描くウェストをしばしなでさすったと思うと、辛抱できぬようにすぐ胸元に手を戻し大きな掌ですっぽりと乳房を包みこんだ。

指を食いこませるように乳房の形が変わるほどに激しくもみしだく。

名残惜しげに離された唇は、首筋に降り、愛しげにしなやかな首の線をなぞり、また唇に戻ることを繰り返す。

開放されたアンジェリークの唇から自然と吐息が漏れ出す。その吐息が次第に熱を帯びて行く。

自分の吐息を耳にしながらアンジェリークは思う。

ついこの間まで知らなかった。ジュリアスの手が唇が自分をどれほど熱くするか、自分の体がどれほど熱くなるか。

ジュリアスも多分それは一緒だろう。

始めはおずおずと探るように動いていた指も唇も、夜毎肌を重ねるうちに徐々に自信ありげなものに変わってきていた。

求める仕草に躊躇いがなくなってきた。

毎日なにかしら発見があった。自分の体にまったく知らなかった感覚が幾つも潜んでいた。

ジュリアスがそれをひとつひとつ探っていく、見つけ出す、確かめる、戸惑うほどの悦びに全身が震える。

互いに夢中になった。汲めども汲めども尽きせぬ悦びがそこにはあった。

「ああ、すまぬ…つい我を忘れておまえを貪ってしまいそうになる…おまえの事を隅々まで見たいとおもっていたのにな…」

ジュリアスが性急ともいえる愛撫を一度やめ、少し上体を起してあらためてアンジェリークを見下ろした。

繰り返される柔らかな口付けと乳房への激しい愛撫にアンジェリークの目許はほんのりと朱に染まり、瞳も濡れたように潤んでいた。

唇はなにかを求めるようにうっすらと開き、再度の口付けを請うているようでジュリアスを幻惑してやまない。

「ああ…おまえの肌はこのように染まっていくのだな…仄暗い灯火のもとではわからなかった…」

「いや…みないで…」

アンジェリークが目を閉じて顔を横に背けながら、胸元を覆い隠そうとする。

ジュリアスはその手首を掴むとアンジェリークの頭上に固定してしまう。

「おまえの肌が染まっていくさまを私は見たい…隠してはならぬ…」

ジュリアスは唇をアンジェリークの首筋に再びおとすと、うなじからのど元へと唇を滑らせながら、所々吸い上げた。

「あ…ふ…」

アンジェリークの柔らかな肌はきつく吸いあげずとも、ジュリアスの愛の刻印をしっかりと刻んで行く。

自分の唇が生み出す花びらを満足げに見下ろし、ジュリアスは唇で真っ白な乳房の輪郭をなぞり始める。

裾野から頂点へと何度も舌を這わせ、乳房全体を食むように味わい尽くしてからジュリアスは漸く乳首に舌を添わせた。

立ちあがりかけた乳首のラインを確かめるように舌で舐めあげる。

「あっ…ああ…」

アンジェリークが安堵したような吐息を零した。

「ふふ、そのように満足げな吐息をもらして…ここを舐られるのを待っていたのか?」

「やぁ…ん」

「隠さずともよい、おまえが教えてくれずば私もおまえを悦ばせてやることができぬ。おまえを悦ばせてやりたいのだ…だから、言って欲しい。どこがいいのか。なにをされると気持ちいいのか…よいな?」

「は、はい、ジュリアスさま…」

思わず頷いてしまってから、自分がとてつもなく恥かしいことを言ってしまったことにアンジェリークは気付いた。

ジュリアスに問われれば、どんなに恥かしいことでも答えると返事をしてしまった…どうしよう…

でも…アンジェリークは思う。

約束しなくても、ジュリアス様に尋ねられたら、きっと私、なんでも答えてしまう。ジュリアス様に言われたことなら、きっとなんでも頷いてしまうわ…

ジュリアスの舌により紡ぎ出される、胸の先端から迸る感覚がアンジェリークのとりとめのない思考を中断した。

ジュリアスがを絞るように乳房をもみながら乳首を舌で転がしていた。

ジュリアスの舌が下から上へと乳首の輪郭をなぞりあげたかとおもうと、舌をまわすように先端を小刻みに舐る。

アンジェリークの意識が胸に集中する。むずがゆいような、それでいて際限なく続いてほしいような奇妙な感覚。

嬲られているのは胸の先端なのに、なぜだか下腹部と股間の中心にいたたまれないような疼きが生じて行く。

身体の中にたまっていく疼き逃したくて、それを漏れ出す声にかえる。

でも、その声がさらにジュリアスを煽り逸らせることをアンジェリークは無意識に知っているのかもしれない。

「あ…あん…あふ…」

「ほら、おまえの蕾が私の舌で形作られて行くようだ…かわいく立ちあがって私を誘っている…ほんとうに食べてしまいたくなる…」

ジュリアスは固くたちあがった乳首を音をたてるようにきつく吸い始めた。固い弾力を楽しみながら乳房全体を食むように執拗と思えるほどに飽くことなく乳首をむしゃぶる。

頃良しとみて、押さえていたアンジェリークの手首も放し両の乳房をそれぞれ揉みしだきながら交互に乳首を吸い上げる。

「ああっ…あん…あっ…」

アンジェリークももう胸を隠そうともせず、むしろ自分からジュリアスにしがみ付くように抱きついて行った。

ジュリアスの背に回されたアンジェリークの腕に力がはいっていく。なにかに耐えるように、なにかにすがるように。

「おまえの乳房は本当に愛らしいな…どこまでも白く柔らかく、それでいてこの果実は淫らに色濃く染まって…私の唇でこのように濃く色づいていくのだな…かわいいぞ…」

ジュリアスは乳房から一度唇を離すと、唾液で濡れた乳首をしなやかな指でくりくりと摘み上げながら囁いた。

濡れた指に引っ張られ、押しつぶされ、擦られて、柔らかな舌よりは荒荒しい感触がまたちがった快楽を紡ぐ。

「ああ、ジュリアスさま…そんな…恥かしい…」

「だがこうされると気持ちいいのだろう?ほら…」

ジュリアスは僅かに開いたアンジェリークの股間にすっと手を差し入れると、ぷっくりと豊かな秘唇を下から上へとなでさすった。

指先にとろりとした愛液がまつわりついた。

「きゃぅ…」

アンジェリークの背が一瞬しなった。

「こんなに濡れて…気持ちいいから濡れるのだろう?違うか?」

「や…そんなこと…」

「アンジェリーク…おまえの正直な気持ちが知りたい…恥らうおまえもかわいいが、素直に悦びに乱れるおまえはもっと愛しい…」

アンジェリークは抗えない。こんな風にいわれてしまっては羞恥に頑なにはなれない。

「ああ…ジュリアスさま…は…い、気持ちいい…です…」

「それでいい…もっと気持ちよくさせてやりたい…もっと乱れたおまえがみたい…」

ジュリアスはこういいながら、それとなく股間で蠢かしていた手の動きを明確な意志のあるものにかえた。

そろえた2本の指先にたっぷりと愛液を絡ませてから、秘唇の合わせ目を割るようにこすってからその奥に隠れている肉の芽を指先で捕らえて擦り始めた。

同時に再び乳房の先端を口に含んで舌で激しく弾いては吸った。

弾かれたようにアンジェリークの身体が跳ねた。

「ああっ!」

自分の体でアンジェリークの身体をおさえつけ、ジュリアスは花芽を指の腹で転がしつづける。

股間を探る内にみつけたこのかわいらしい小さな部分がアンジェリークの全身に信じられないほどの鋭い愉悦をもたらすということは、結ばれたその日にすぐ悟った。

アンジェリーク自身も驚くほどの鋭い快楽だったようだ。

その部分に指が触れた途端に白いからだが魚のように跳ねまわり、高い声があがった。

ジュリアスがその反応を確かめるように再び花芽を捕らえてすりあげた。

アンジェリークが震える。再び擦る。息が荒くなる。さらに高い声があがる。

自分の指が与える悦びにアンジェリークが息を荒げ我を失う様にジュリアスも夢中になって花芽を刺激し続けた。

だが敏感すぎるこの部位は濡れてない指や、強すぎる刺激ではかえって苦痛を与えてしまうこともすぐ悟った。

十分にぬめらせた上で、あくまで柔らかく、しかし、間断なく…ジュリアスはアンジェリークに苦痛を感じさせず激しい悦楽だけを導き出す力加減を徐々に体得していった。

愛しいものには自然と唇をよせたくなる思いのままに、その部分を口に含んで舐ればアンジェリークの羞恥の心とあいまってより深い快楽がアンジェリークのなかにうまれることもすぐに知れた。

愛しい、愛したい、すべて知りたい、なにもかもを自分のものにしたい、愛すると言う心から産まれるすべての感情が胸中に渦巻いてジュリアスを息苦しくさせる。

その心のままにアンジェリークの素肌にできうる限り触れるようにしながら、ジュリアスの唇はなだらかな腹部を通ってあの暖かな場所を目指す。

自分たちがひとつになる部分、アンジェリークが自分を受け入れてくれるぬめらかで温かくどこまでも優しいあの場所…

指の腹で花芽への穏やかな刺激は続けたまま。

股間を柔らかく彩る金色のけぶりに目を奪われる。同じ金の髪といってもアンジェリークの髪は自分のものよりどこか輝きも優しく柔らかくジュリアスには感じられる。

秘唇の周囲の叢は愛液に濡れて明るい陽光をきらきらと反射しているが、その煌きもあくまでやわらかで目を射るような鋭い輝きではない。

自分の金の髪は他者をはねのけ、よせつけないような硬質な印象を与えるのに、アンジェリークの金の髪はあたたかくやわらかく包みこむような輝きを放つ。

股間を彩るけぶりはなおさら優しく感じる。その在りようにジュリアスは痛いような憧憬の念を抱く。

柔らかな叢の奥にうっすらと紅色に透けて見えるその部分は甘く香る蜜を豊かに溢れさせながらジュリアスを誘う。

なによりも温かいあの場所、自分のすべてを受容し許してくれるように感じさせてくれる、懐かしいような、それでいて心ざわめくあの場所を確かめたい、この明るい光の元で。

ジュリアスは身体を徐々にずらしていく。間断ない花芽への刺激にアンジェリークの腰はベッドから若干浮かびあがっている。それを利用するように膝を立たせて股間を大きく開かせた。足を閉じられないように自分の体をそこにすべりこませる。

「あ…」

アンジェリークが戸惑ったように声をあげて少し身体を起した。

「そのままでいい…おまえがみたいのだ。」

「や…」

ジュリアスの意図を察しアンジェリークは両手で顔を覆って力なくベッドに沈みこんだ。

膝頭に力が入ったのをジュリアスは感じたが、かまわずその膝頭を押さえて股間に顔を埋める。

合わせ目から透明な愛液が溢れ出してふっくらと豊かな秘唇を艶やかに彩っている。

心の赴くままに秘唇を押し開けば、濃い薔薇色をした柔襞が幾重にも重なってまさに花びらのように開いている。

薔薇色の襞の奥には、周囲より更に色濃く紅色に染まった花芽が顔をだし、愛液に塗れてつやつやときらめいていた。

自分の指技にぷくりと膨らんで固くしこっているその様子は花の蕾というより、紅い宝石を思わせた。

「美しい…おまえのここは、光に輝いて、私を惑わし、誘いかける…」

「みないで…みないで…」

アンジェリークが顔を覆ったまま首を横にふる。聞いてもらえないのは承知の上でいわずにはいられなかった。

「なら、こうすればいいのか?」

ジュリアスは押し開いた襞に舌を差しいれ愛液を掬い取る。そのまま合わせ目を下から上になぞりあげてから花芽を舌で転がした。

「あああっ…」

アンジェリークの背中がそる。腰が一瞬シーツから浮かぶ。浮かんだその隙にジュリアスは足ごとアンジェリークの腰をかかえこむようにして股間を舐り始めた。

何度も何度も合わせ目を舌でこじ開けるように舐めあげては、舌で柔らかく花芽を転がす。

溢れでる愛液を舌でなめとって啜るが、あとからあとから際限なく溢れだす愛液はそのまま尽きることのない想いの現れのような気がしてジュリアスの胸を熱くする。

早く溶け合いたい、ひとつに結ばれたい、激しい渇望がどうしようもない強さで沸き起こりもう押さえきれそうになかった。

「ああっ…あっ…ふぁっ…」

アンジェリークが苦しげに眉根をよせてせわしなく息をつく。

身体全体が朱を帯びているさまは、肌の内側に薄紅色の光が灯ってそれが白い肌から透けてみえているかのようだった。

月明かり、星明りの許での営みでは、自ら光を発するかのようなこの美しい肌の色に気付かなかっただろうとジュリアスは思う。

そう、確かに火が灯っているのだ。アンジェリークの身体にも、そして自分の身体にも…消しようのない互いを求め燃え盛る火が。

舌を股間で蠢かしながら、ジュリアスが問い掛ける。

「アンジェリーク、私が欲しいか?」

「いや…そんな…そんなこと…いえない…」

「私はおまえが欲しい。おまえはどうだ?まだ私が欲しくはないか?」

重ねて問われた率直な問いに、ジュリアスは純粋にもっと愛撫を続けてほしいのか否か訊ねているのだとアンジェリークは察した。そしてもうジュリアスが火の様に熱く自分を欲してくれている気持ちも…

羞恥故に率直な気持ちを言わずにいることは、この誠実な人への裏切のような気がした。

「ジュリアスさま…来て…」

今度は躊躇わずに答えが自然に口を突いて出た。

ジュリアスは嬉しそうに微笑むと身体を起こし、一度アンジェリークに口付けてから、アンジェリークの足を抱え込んだまま猛り切った怒張をゆっくりと沈めていった。

「う…く…」

アンジェリークが息をつめるようにしてジュリアスを受け入れる。受け入れる瞬間はまだどうしても緊張するようだ。一瞬ジュリアスを受け入れている肉壁が固く締まった。破瓜の苦痛の記憶がまだ鮮烈なのかもしれない。

「辛いか?」

ジュリアスは腰を進めるのを一度やめ気遣わしげに訊ねた。アンジェリークを手に入れたいと思ったが故に辛い思いを強いたという気持ちがいつも頭の片隅にあった。それがわかっていてもなお、彼女を求める気持ちが押さえきれなった。だからこそその埋め合わせをするかのように、ジュリアスはアンジェリークを快楽に酔わせたいと強く願っていた。

「あ…平気です…もう…だから…」

アンジェリークがジュリアスを安心させようとうっすらと微笑んだ。

ほんとうのことをいえば、まだ違和感は残っている。

だが最初の時のような痛みはもう感じなくなっていたし、アンジェリークもジュリアスの愛撫によって引き起こされる疼きは身体の中心を充たして欲しい欲求だということ、みたしてもらうと言葉では言い表せないほどの充実感と満足感を得られることを肌で学んでいた。

ジュリアスはアンジェリークの言葉に頷くとなだめるようにアンジェリークに再度口付けてから、あらためて腰をすすめた。

自分のものがアンジェリークの胎内に姿を消して行く様をつぶさに眺める。

この小さな部分が自分のものに押し広げられていく様は痛々しいほどなのに、アンジェリークの柔襞は自らジュリアスのものをとりこもうとするかのように妖しく蠢きからみついてくる。

いま、アンジェリークとひとつになっているのだという満足感と幸福感にジュリアスは体中がはちきれそうになる。

初めて抱いた時から、その思いは強まりこそすれまったく色褪せない、衰えない。

根元まで収め切ると、ジュリアスもアンジェリークもどちらからともなく安堵するような吐息を漏らし、2人はそれに気付いて互いに微笑み合った。

「ひとつになった…おまえと私がひとつに繋がっているところがよくみえる…」

ジュリアスがそっと結合部分に触れた。

「あ…ん、いや…はずかしい…」

アンジェリークが顔を背ける。

「恥かしがらずともよい、私は嬉しいのだ。おまえとひとつになれて…別ち難く重なり、繋がり合うことができて…この瞬間がたまらなく幸せなのだ、だから、この幸せをはっきりと確かめたい…それだけだ…」

アンジェリークがジュリアスを見上げ、両の腕を伸ばして肩に抱きついた。

「ジュリアスさま…わたしも、私もしあわせです…ジュリアス様とひとつになれて…」

「ああ、アンジェリーク、私のアンジェリーク…」

ジュリアスはアンジェリークに覆い被さって唇を重ねながら律動を開始した。

アンジェリークの身体を固くだきしめながら、素早く腰を律動させる。

自分のものが奥に当たる瞬間、アンジェリークの口からくぐもったうめきが漏れる。

ひき抜く、突き入れる、そのたびにジュリアスの身体にも信じられないほどの快楽がつき抜けていく。

自然と息が荒くなる。背筋を走りぬける快楽に思わず声がでそうになる。

アンジェリークにも、もっと、もっと声をあげさせたい、我をわすれさせてやりたい、めちゃくちゃにしてしまいたい、なにも考えずにむさぼりつくしたい…アンジェリークを大事に思う気持ちと、なぜか虐げたいような衝動と。

激しい律動でばらばらになりそうな心をひとつにつなげようとする。

アンジェリークが激しい突き上げに耐え切れぬように唇を離した。

だが、アンジェリークの腕と足はジュリアスを放すまいとでもするようにかえって強くジュリアスの身体に絡みついてきた。熱い吐息をともなって。

「ああっ…あっ…はっ…ジュリアス…さ…」

求められている、アンジェリークのその仕草に、吐息に、ジュリアスの心も沸騰する。

「アンジェリーク…愛している…愛している…」

「あ…わ、私も…好き…ジュリアスさま…好きです…はぁっ…」

アンジェリークの言葉にわきあがるこの思いをどう表せばいいのか、ジュリアスは途方にくれる。

自分もどれほど愛しているか、どれほど愛しく、かけがえなく思っているか、今知っている言葉ではどう言っても言い尽くすことができないような、もどかしい思いに駆られる。

そのもどかしさを、言葉にしようのない深く熱い思いをアンジェリークにぶつけるかのように、激しく腰を打ち据える。

自分の心の求めるままに、アンジェリークに請われるままに、際限なくこねまわし突き上げる。

腰のあたりに収斂して行く快楽。ほどなくやってくる絶頂の予感。

アンジェリークをみやる。苦しそうに、切なそうに首を振っている、唇を噛んでいる。愛しさは増すばかりだった。

ジュリアスは悦楽のいただきに自分をおいやるべく、更に律動を早めた。

「ああ…ジュリアスさま…ジュリアスさま…」

アンジェリークはそのジュリアスの激しい律動を受けとめる。ただ、ひたすら受け入れる。自分の全てがジュリアスでいっぱいになっていく。ジュリアスしか感じられない、ジュリアスのことしか考えられない。

ジュリアスが楔を打ち込んでくる、自分とジュリアスを結びつける、縫いとめる愛しい楔。

そのたびにアンジェリークのなかに、なにかがたまっていく、なにかが自分をみたしていく。

それが膨らんで、膨らんで、苦しくて息ができない、弾ける、はちきれる。

もう、だめ…わたし、弾けてしまう…そう思った瞬間、

「私の…アンジェリーク…」

ジュリアスの苦しげな囁きとともに、なにかが爆ぜた。

アンジェリークの体中に熱い迸りが染み渡って行った。

火花が飛び散るような爆発的な快楽の後の浮遊感と若干の脱力感。

それすらも楽しみながら、ジュリアスは荒い息もそのままに、感謝の意をこめてアンジェリークの唇と両の乳首に軽く口付けた。

汗で額に張りついた髪の毛を手で払ってやるとアンジェリークが微笑みながらジュリアスの手をとり、自分の頬に摺り寄せた。

その愛らしい仕草に自然と口元が綻ぶ。

アンジェリークの全身は情事の名残にまだ花の色に染まったままだ。

うっすらと肌にまとわる汗も露のように見える。

アンジェリークは美しい花そのものだとジュリアスは思う。朝の光に咲き誇る輝かしい花なのだと。

「おまえは美しいな…月明かりの下で見るおまえの肌は真珠のようだと思ったが、朝のおまえは露を湛えた花びらのようだ…夜とはまた違ったおまえの美しさを知ることができて嬉しく思う。」

「…そんな、そんなことないです…」

「私は感じたまましか言わぬぞ。ただ、この美しさは休日しか確かめられぬと思うと、惜しくもあり、楽しみでもあるといったところか…なんにせよ、休日の楽しみが増えたな。」

微笑みながらジュリアスの唇がアンジェリークの唇にまた軽く触れた。

「や…ジュリアス様ったら…もう、いやん…」

ジュリアスの言葉の意味を察してアンジェリークの頬がまた薔薇色に染まる。

「でも、あの、私もジュリアス様のこととっても綺麗だと思ってます。ジュリアス様みたいに綺麗な人はいないって思います。私もジュリアス様のおそばにいられて嬉しいです。お休みの日にも朝から一緒にいられてとっても幸せです…きゃ……」

自分の言葉に照れてしまってアンジェリークはジュリアスの胸に顔を埋めて隠そうとするように抱きついていく。

ジュリアスはアンジェリークのいじらしさにどうしようもなく愛しさが込み上げる。

アンジェリークを知るまで、こんな穏やかに充たされた優しい気持ちは知らなかったような気がする。

改めてアンジェリークの体をきつく抱きしめ返し、ふわふわとした金の髪を優しくなでさすった。

「私も幸せだ。おまえが私に幸せの意味を教えてくれたのだ。こんな温かく穏やかな休日の朝を私は初めて知った…」

アンジェリークが傍らにいてくれれば、これからずっとこんな充たされた気持ちの朝を迎えることができよう。

この温もりと笑顔を守るためならどんなことでもしよう。

アンジェリークが教えてくれた限りない悦びに感謝と畏敬の念すら覚える。

「今日は1日ずっとこうして2人でいるか?」

アンジェリークを自分の胸元に引き寄せるように抱きなおし、髪を撫でながらジュリアスはアンジェリークに問うた。

このまま1日こうしていてもいいとさえ思った。いや、自分がそうしたいのかもしれない。誰にも邪魔されず、なにも他のことには思いをめぐらさず、ただ互いのことを思いあっていたい。

何もしないことが何よりの贅沢になることもあるのだ、休日なのだし、それもいいかもしれぬと心の中で思う。

「ジュリアスさまのおよろしいようになさって…」

アンジェリークがジュリアスの胸に顔を擦りつけるようにして答えた。

「本当にそうするかはともかく、今はこうしていたい。おまえを抱いて、おまえと2人きりでこの駘蕩に浸っていたい…」

アンジェリークの肩を抱いて髪を撫でながらジュリアスは自分で自分の問いに答えた。

階下ではいつまでも降りてこない主人夫妻を執事が案じているだろうか。

物心ついてから休日といえど朝食の時間を違えたことなどなかったから。

昨晩、こちらから呼ぶまで夫婦の寝室に声をかけることまかりならぬと前もって言っておくべきだったのだろうが、そのときはこんなつもりではなかったしな。

新婚ということで執事が気をきかせてくれるといいのだが…

僅かな距離にあるヴィジフォンまでいくのすら億劫で、いや、アンジェリークを手放しがたくて、ジュリアスは動くに動けずに、こんな考えを頭の中にめぐらせていた。

かわいい愛しい妻が、ジュリアスの腕の中で髪を撫でられているうちにうとうととまどろみはじめてしまっていたからだ。

せめて声をかけてくるのが年若いメイドではなく、執事であることを祈ろうと思いながら、ジュリアスはアンジェリークの髪を撫でつづけていた。

FIN

![]()